#漲知識 #健康 #健康知識 #健康科普 #養生 #健康養生 #疾病 #疾病預防 #預防疾病 #疾病訊號 #疾病預防方法 #預防疾病方法 #怎麽預防疾病 #中老年健康 #中老年人 #中老年人健康 #老年健康 #老年人 #老年人健康 #高血糖 #血糖高 #血糖控制 #血糖管理 #血糖値測定 #血糖値 #糖尿病飲食 #糖尿病改善 #糖尿病饮食 #糖尿病予防 #健康飲食 #飲食健康 #飲食禁忌 #怎麽吃降血糖 #吃什麽降血糖 #吃什麽食物降血糖 #麵包 #吃麵包 #歐洲人

為什麼歐洲人酷愛麵包,但糖尿病發生率很低? 這4個原因或是最佳答案!這6種食物堪稱“高血糖剋星”,堅持每天換著吃,血糖升高比登天還難,或到100歲都不會患上糖尿病!

歐洲人對麵包的喜愛程度簡直令人驚嘆,麵包在他們的日常飲食中佔據了舉足輕重的地位。歐洲人每天都離不開麵包,早餐是麵包,午餐是麵包,下午茶還是麵包,簡直是“碳水狂魔”,麵包成為了他們生活中不可或缺的一部分。

然而,在令人驚訝的是,儘管他們日復一日地食用麵包,糖尿病的發生率卻明顯低於許多亞洲國家。

這不禁讓人陷入深深的思索,麵包背後隱藏著某種神奇的魔法,賦予了歐洲人抵禦糖尿病的特殊能力?又或者,是我們自身的飲食方式有某些問題,才導致了這樣的差異?

這個現象讓人忍不住懷疑,究竟是怎樣的奧秘,使得歐洲人即使在麵包的陪伴下,依然能夠保持健康的身體狀況,而我們只要稍微多吃一些碳水化合物,就容易出現血糖飆升的情況。

如果你也對這個看似矛盾的現象感到困惑,那麼今天就讓我們一同深入探討這個主題,揭開它背後的神秘面紗。

同時,在影片的最後,我也會給大家具體介紹6種符合亞洲人的,有助於降血糖的食物,建議中老年人朋友一定要看到最後!

首先,關於糖尿病,我們必須正視一個普遍存在的誤解,即許多人認為糖尿病只是由於吃糖過多所引起的。

然而,事實並非如此簡單。實際上,糖尿病的根本原因在於胰島素阻抗,也就是說,身體對胰島素的敏感性出現了下降,使得血糖無法被有效地利用和轉化。

換句話說,問題的關鍵並不在於我們攝取了多少糖分,而在於我們的身體是如何處理這些糖分的。這機制的差異,或許正是導致不同地區族群在飲食習慣與糖尿病發生率之間出現顯著差異的重要原因。

那麼,歐洲人吃麵包卻糖尿病少,可能跟這幾個關鍵因素有關。

第一,麵包的種類大不一樣。

先別急著說麵包就是 “糖尿病元兇”,關鍵要看吃的是什麼樣的麵包。

歐洲人吃的麵包以全麥、黑麥、酸種發酵麵包為主,而這些麵包的升糖指數普遍較低。據研究表明,全麥麵包的升糖指數約為45,黑麥麵包的升糖指數約為30,酸種發酵麵包的升糖指數約為54,均低於精製白麵包。

相較於精製白麵包,它們的消化速度較慢,能讓血糖平穩上升,不會造成劇烈波動。像全麥麵包,富含膳食纖維,這些膳食纖維可以延緩澱粉的消化吸收,從而降低餐後血糖反應。而黑麥麵包除了含有豐富的膳食纖維外,還富含多種礦物質和維生素,這些營養素有助於調節血糖代謝。

然而反觀許多亞洲國家,精白米飯、精製麵粉製成的食品佔據主導地位,這些高GI食品吃下去,血糖飆升速度就像坐 “過山車”。有研究表明,長期食用高GI食物會導致血糖水平快速上升和下降,增加胰島素的分泌負擔,從而增加糖尿病的風險。而血糖長期大起大落,胰島素的負擔就會加重,胰島功能逐漸衰退,糖尿病風險自然水漲船高。

另一方面,歐洲的傳統麵包製作工藝也很講究。

像酸種發酵的麵包,發酵過程中會產生有機酸,如乳酸和乙酸等。這些酸可以延緩澱粉的消化吸收,進一步降低餐後血糖反應。研究發現,酸種發酵麵包中的有機酸可以降低澱粉的消化率,使血糖上升速度減緩,有助於維持血糖穩定。

而我們常見的麵包,往往是速發酵,甚至加入大量糖分和添加劑,這就導致血糖波動更加劇烈,對代謝健康極為不利。這些速發酵麵包在製作過程中,通常會添加大量的糖、油和改良劑,以縮短發酵時間和改善麵包的口感和外觀。然而,這些添加劑會增加麵包的熱量和血糖負荷,對健康產生不良影響。

第二,飲食結構比較均衡。

歐洲人的飲食習慣非常講究搭配,麵包從來不是 「孤軍奮戰」 的單品,而是和大量的蛋白質、健康脂肪、膳食纖維一起食用的。

例如,一塊全麥麵包上塗著酪梨泥,搭配煙燻鮭魚,再加上一份蔬菜沙拉,這樣的組合不僅美味,還能有效降低餐後血糖反應。蛋白質和脂肪的加入能延緩碳水的消化速度,使血糖上升更穩定。

一項研究發現,當碳水化合物與蛋白質和健康脂肪搭配食用時,餐後血糖的上升速度會減緩。這是因為蛋白質可以刺激胰島素的分泌,同時減緩碳水化合物的消化吸收;而健康脂肪則可以延長胃的排空時間,進而降低血糖的波動。

像歐洲人常吃的起司、堅果等,富含蛋白質和健康脂肪,與全麥麵包搭配食用,既能提供持久的能量,又能穩定血糖。牛奶、乳酪、酪梨等富含優質蛋白質,且脂肪含量適中,其脂肪多為不飽和脂肪酸,有助於降低血脂,減少心血管疾病的發生風險。酪梨是一種富含單元不飽和脂肪酸的水果,有助於降低膽固醇水平,提高胰島素敏感性,從而有助於血糖的控制。

而在許多亞洲國家,典型的一餐可能是白飯搭配高糖醬料的菜餚,再加上一杯含糖飲料,碳水含量爆表,血糖飆升幾乎是必然的結果。碳水化合物的消化吸收速度快,容易導致血糖快速上升,進而刺激胰島素的大量分泌。

長期如此,胰島素的分泌負擔加重,容易引發胰島素抗性和糖尿病。

更重要的是,歐洲人對食物的原型化程度要求更高。他們的飲食充滿了未經過度加工的天然食材,例如蔬菜、水果、堅果、橄欖油等。這些食物富含抗氧化物、膳食纖維和健康脂肪,有助於穩定血糖,降低胰島素抗性。

研究表明,富含膳食纖維的食物可以延緩碳水化合物的消化吸收,並降低餐後血糖的峰值。蔬菜和水果是膳食纖維的主要來源,它們不僅有助於血糖的控制,還能促進腸道健康,並預防便秘等腸道疾病。

蔬果中的抗氧化物,如維生素C、維生素E、類胡蘿蔔素等,可以清除體內的自由基,減少氧化應激,並降低慢性疾病的發生風險。橄欖油富含單元不飽和脂肪酸,有助於降低膽固醇,提高胰島素的敏感性,從而對血糖的控制起到積極作用。

而亞洲許多國家的飲食習慣中,超加工食品的佔比越來越高,例如精製糕點、含糖飲料、速食食品等。這些食物不僅營養密度低,還容易引發慢性炎症,加劇胰島素阻抗,增加糖尿病風險。

超加工食品通常含有大量的精製糖、精製穀物、反式脂肪、食品添加劑等,這些成分會對身體的代謝系統產生不良影響。精製糖和精製穀物的升糖指數高,攝取後會導致血糖快速上升,胰島素大量分泌,進而造成血糖的劇烈波動。

長期食用超加工食品,會導致身體的代謝紊亂,增加罹患糖尿病、心血管疾病等慢性疾病的風險。

第三,生活方式決定健康。

除了飲食,歐洲人的生活方式也值得一提。

他們普遍更重視運動,飯後散步幾乎是刻在骨子裡的習慣。法國、義大利、西班牙等國家,街頭巷尾都是步行者,很多人吃完飯不會馬上坐下,而是悠閒地散步半小時。

這點對血糖管理至關重要,因為餐後運動能促進肌肉對葡萄糖的吸收,減少血糖在血液中的滯留時間,大大降低胰島素負擔。研究表明,飯後散步30分鐘可以顯著降低餐後血糖水平,有助於維持血糖穩定。肌肉在運動過程中會消耗葡萄糖作為能量來源,進而降低血糖值。

同時,運動還可以提高胰島素的敏感性,使胰島素更有效地發揮作用,促進血糖的攝取和利用。

而許多亞洲國家,吃完飯直接久坐,甚至立刻躺下玩手機,長此以往,血糖調節能力逐漸下降,糖尿病風險自然上升。久坐不動會導致身體的新陳代謝減緩,肌肉對葡萄糖的攝取和利用減少,從而使血糖水平升高。

長期久坐也可能導致身體的胰島素抗性增加,使胰島素的分泌和作用受到影響,增加糖尿病的風險。

再看看歐洲人的作息習慣,雖然他們的飲食中不乏高熱量食物,如起司、紅酒、巧克力等,但他們的進食時間相對穩定,很少出現暴飲暴食的情況。

尤其是晚餐,他們往往吃得較早,並給身體充足的時間消化和代謝。

一般來說,歐洲人的晚餐時間通常在傍晚6點至8點之間,進食後有足夠的時間進行輕度活動,幫助食物的消化和代謝。這樣可以避免食物在體內的過度堆積,減少脂肪的堆積和血糖的過度波動。

而在某些亞洲國家,宵夜文化盛行,深夜高碳水、高脂飲食成為常態。長期這樣折騰胰島素系統,糖尿病風險也隨之增加。宵夜往往是一些高熱量、高脂肪、高糖分的食物,如燒烤、油炸食品、甜點等。

這些食物在深夜進食後,身體的新陳代謝相對較慢,會導致血糖和血脂水平升高,增加胰島素的分泌負擔,長期下去容易引發胰島素阻抗和糖尿病。

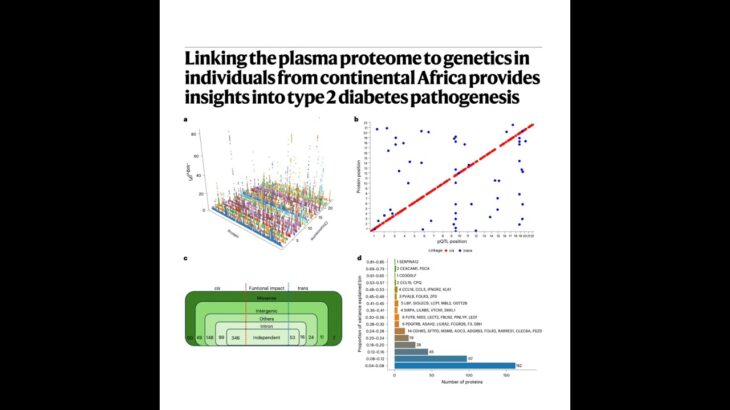

第四,基因和適應性因素。

然,基因也是一個不能忽視的因素。

歐洲人的飲食習慣已經延續了數百年,他們的身體早已適應了這種高碳水飲食方式,胰島素敏感性相對較高。這種基因上的優勢使得他們在面對高碳水飲食時,能夠更有效地進行血糖調節,並維持血糖穩定。

而相較之下,亞洲人大多經歷了較長時間的低碳水飲食史。日本、中國等亞洲國家的傳統飲食以精白米飯為主,但長期低碳水飲食的歷史使得亞洲人在基因上對高碳水飲食的適應性較差。

據研究表明,亞洲人群在面對高碳水飲食時,血糖升高幅度更大,恢復基礎血糖水平所需時間更長,胰島素阻抗風險也相對更高。

一旦飲食模式向西方快餐化靠攏,高糖、高脂、高熱量的飲食習慣侵入,胰島素系統過載,糖尿病的發生率自然大幅上升。

例如,隨著全球化進程的加快,西式速食文化逐漸在亞洲國家流行起來,高糖飲料、油炸食品等高熱量食物的攝取量不斷增加。這使得亞洲族群原本就相對較弱的胰島素敏感性受到進一步挑戰,導致血糖調節負擔加重,糖尿病發生率隨之上升。

不過,基因並不是決定因素,後天的生活方式依然扮演關鍵角色。即使是基因上較不耐受高碳水飲食的人,如果能堅持健康的飲食搭配、適量運動、控制體重,依然可以大幅降低糖尿病風險。

世界衛生組織指出,合理的飲食結構和規律的身體活動,可以降低50% – 70%的第二型糖尿病發病風險。例如,每天維持30分鐘的中等強度有氧運動,如快走、慢跑、騎自行車等,有助於提高身體代謝水平,增強胰島素敏感性,進而降低糖尿病風險。

同時,控制體重也至關重要,肥胖是糖尿病的重要危險因子之一,透過合理飲食和運動來控制體重,可以有效減少胰島素阻抗,並降低糖尿病風險。

反之,即便基因優勢再強,長期暴飲暴食、缺乏運動、超重肥胖,糖尿病仍會找上門。可以說,生活方式對糖尿病的發生起著至關重要的作用。

所以說,歐洲人酷愛麵包但糖尿病發生率低,不是因為他們天生就免疫。而是他們的飲食結構、生活方式、食物選擇都在幫助他們維持血糖穩定。

而我們如果想要降低糖尿病風險,與其害怕麵包,不如先調整自己的飲食結構,減少精製碳水,增加全穀物、蛋白質和健康脂肪的攝取。

同時養成飯後活動的習慣,避免久坐。例如飯後散步二十分鐘,或做一些簡單的家務,讓身體在進食後能適度活動,促進血糖的代謝。

當你真正了解食物如何影響血糖,也不會再把麵包當成唯一的 「罪魁禍首」。其實,糖尿病的發生是多種因素共同作用的結果,麵包只是眾多食物中的一個,關鍵在於整體的飲食模式和生活方式。

健康飲食從來不是禁絕某種食物,而是找到適合自己的平衡點,讓身體和食物和諧共處。

接下來介紹這6種食物堪稱餐桌上的“天然胰島素”,中老年朋友日常多吃點,血糖永不升高,或活到100歲都不會患上糖尿病!

第一種:…………………………………………..

第二種:…………………………………………..

第三種:…………………………………………..

第四種:…………………………………………..

第五種:…………………………………………..

第六種:…………………………………………..