糖尿病・高血圧・脳血管石灰化の組み合わせによる脳卒中リスクの進行 ― VMTエネルギーモデルによる解析

(No.1355, 2025年9月13日)

Gerald C. Hsu

EclaireMD Foundation

カテゴリー:脳卒中

序文

私の脳卒中が、30年以上にわたって進行した脳血管の石灰化の結果として起きたこと、そして過去14年間それを粘塑性医学理論(VMT)のエネルギーモデルで追跡してきた経緯を共有します。

私は45歳(1992年)で2型糖尿病と診断されました。最初の20年間は十分にコントロールできず、HbA1cが11%に達したこともあります。長期にわたる高血糖は、脳を含む血管をゆっくりと確実に傷つけました。47歳(1994年)から56歳(2003年)の間に心血管イベントを5回経験し、動脈に強いストレスがかかっている明確な警告となりました。

慢性高血糖の病態生理はよく知られています。持続的な高血糖は内皮機能障害、動脈硬化、アテローム硬化の加速を招きます。終末糖化産物(AGEs)が蓄積してコラーゲンやエラスチンと架橋し、血管の弾力性を低下させます。酸化ストレスは活性酸素種を発生させ、内皮細胞を傷害します。さらに、低度の炎症や脂質異常症が血管の安定性を損ないます。これらが相まって小〜中動脈を徐々に傷つけ、血管壁へのカルシウム沈着の土台を形作ります。

63歳(2010年)で生活習慣の管理により糖尿病を厳格にコントロールできるようになりました。過去11年間(2015〜2025年)は薬剤なしでHbA1cを5.9〜6.8%の安全域に保っています。それでも、初期の20年間に受けたダメージは深い傷跡として残りました。同時期に重度の腎疾患、末梢神経障害、網膜症も発症し、全身の大小血管が損なわれていたことを示しています。

加齢は常に背景で作用していました。時間の経過とともに血管は弾力を失い硬くなります。2012年以降の年間平均脈圧(PP)は40mmHgを超え、2024年には50に近づき、石灰化が進みやすい条件を生みました。加齢はエラスチンやコラーゲンを変性させ、慢性腎疾患はカルシウム・リン代謝を乱し、いずれも血管石灰化を加速させます。糖尿病にしばしば伴う脂質異常も、動脈硬化や血管炎症を助長しました。

高血圧はさらにストレスを重ねました。持続的な高血圧は動脈壁を肥厚させ、せん断応力を高め、石灰化を加速します。私の場合、慢性高血圧と正式に診断されたことはありませんが、画像所見が高血圧性石灰化を示唆していたため、当初は矛盾しているように見えました。

答えは、現在「仮面高血圧」あるいは「一過性サージ」と呼ばれる現象にあります。糖尿病の方の多くは、夜間や早朝、特に情動ストレス時に血圧上昇を経験します。運動後も、血管の硬化や小血管病変がある人では急性高血圧が起こりやすく、血圧は急激に上がって通常より長く高いままになることがあります。血圧の波は高周波の性質を持つため、外来の瞬間的な測定では捉えにくいものの、24時間のホルター測定では検出できます。こうした一過性のサージは無害ではなく、脳の自己調節が繊細な小動脈に機械的な損傷を与えます。数十年のうちに、これらのバーストは持続高血圧に匹敵する累積的ダメージを与えます。私の場合、それらが加速剤として働き、糖尿病と加齢による既存の傷害をさらに増幅しました。望ましくない脂質プロファイルも負担を強めました。

振り返ると、脳血管の石灰化の主因は糖尿病でした。加齢は絶え間ない背景ドライバーであり、血圧サージは寄与が小さいながらも(低周波のグルコース波に次いで)損傷した血管を限界まで押しやり、2025年6月21日の初回脳卒中へと至りました。

画像所見:CTとMRI

CTでは複数の脳小血管に沿って明るい白色の沈着が散在し、典型的な血管石灰化の所見を示しました。CTは高密度のカルシウムを高感度に描出できる第一選択のモダリティです。

MRIはカルシウムの直接描出には劣りますが、白質病変の高信号、小梗塞(ラクナ)、慢性微小血管障害の所見を示しました。これは高齢者の虚血性・出血性脳卒中の主要原因である「脳小血管病(CSVD)」として文献に記載される所見と一致します。

放射線科では、このような所見を主に慢性高血圧に帰することが多いですが、私のケースは、長期の糖尿病と加齢でも区別のつかない画像像を呈し得ることを示しています。

工学と医学の統合

2025年9月11日の初回フォローアップで、主治医とCT・MRI画像を見直し、出血性脳卒中の根本原因を初めて明確に理解できました。それは単一の突発的要因ではなく、30年以上に及ぶ2型糖尿病、加齢、間欠的な急性高血圧発作、そして脳小血管内の目に見える石灰化が積み重なった結果でした。

この気づきは、1972年にMITのNorman Jones教授から学んだ「強い動的荷重下での構造物の非線形塑性応答」に直結します。50年を経て、当時の工学の学びを、高齢期の自らの医学的状態の理解に応用しているのです。

科学的観点から、私の症例は慢性疾患の非線形性・動的性・不可逆性・累積性の明確な例です。従来の医療はしばしば単一のリスク因子(糖ではHbA1c、血圧では収縮期、脂質ではLDL)を個別に評価します。しかし血管石灰化は、単一の数値や一度の受診の結果ではありません。生化学的・血行力学的・代謝的ストレスが何十年も相互作用し、やがてシステムが破綻するまで徐々に蓄積した結果です。十分な縦断データがあれば、この累積効果はVMT(粘塑性エネルギーモデル)で明確に可視化できます。

個人的観点からも、脳卒中は「不運」ではなく、30年以上にわたり血管が背負ってきたストレスの必然的な帰結でした。過去15年、糖尿病の管理に努めてきたとしても、初期の20年間に刻まれた損傷は血管系に焼き付いています。CTに映る石灰化は、過去の生理の「瘢痕」にほかなりません。

データ準備

生活習慣と主要バイオマーカーを含む個人健康データの収集は2010年に開始しましたが、データが十分に整ったのは2012〜2013年以降です。多くのバイオマーカーは医師の指示が必要なため収集範囲に制約があり、本解析は主として2012年以降の包括的データに基づきます。

本研究では、脳卒中リスクを「糖尿病・高血圧・血管石灰化」の3カテゴリーで扱い、以下の式を用いました。

糖尿病(T2D)リスク

= ((FPG/90) + (eAG/120)) / 2

高血圧(HT)リスク

= ((最高SBP/140) + (PP/45)) / 2

石灰化リスク

= (実年齢/70 + 正規化脂質) / 2

結果の解釈

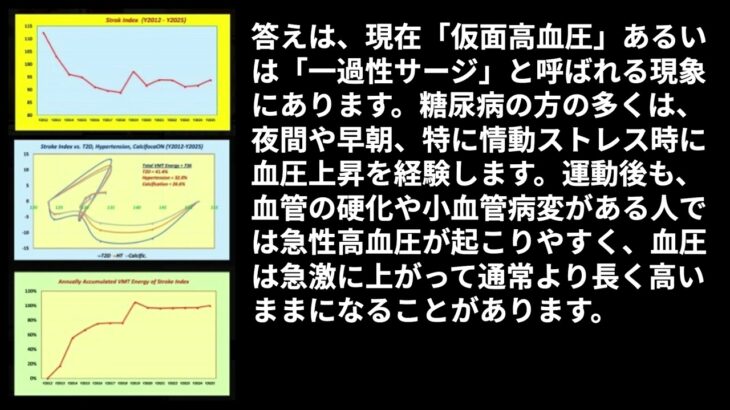

1. 脳卒中指数の推移(2012〜2025)

・2012年は152と極めて高値で、糖尿病の失調、高血圧リスク、石灰化を反映。

・2016〜2018年に約89〜90へ低下し、糖尿病管理と血圧安定化を示唆。

・2019年に97へ一時反発後、2020〜2025年は91〜94で横ばい。

・総じて152→約94で38%改善。ただし石灰化が不可逆のため正常化はせず。

2. VMT応力‐ひずみエネルギーの寄与

・累積VMTエネルギー:736単位。

・寄与割合:T2D 41.4%、高血圧 32.0%、石灰化 26.6%。

・解釈:主因は糖尿病(41%)だが、高血圧+石灰化で59%を占め、臨床経過と整合。

3. 累積VMTエネルギーの進行

・2012〜2014年:56%まで急上昇(過去の失調した糖尿病の反映)。

・2015〜2017年:~70%で横ばい(血糖管理の改善で安定)。

・2018〜2019年:100%へジャンプ(石灰化と一過性高血圧イベントの整合)。

・2020〜2025年:~97〜100%で安定(新たな進行は小さく、損傷は飽和)。

要約:主要な血管ダメージは2019年以前にすでに蓄積。2020年以降の生活管理と糖尿病管理は悪化の抑制に寄与したが、石灰化が持続的な基礎リスクを固定化しました。

結論

この14年の縦断研究は、脳卒中リスクが単一因子の産物ではなく、糖尿病・高血圧・血管石灰化の累積的相互作用で生じることを示します。2010年以降の厳格な血糖管理や2020年以降の安定した管理にもかかわらず、過去の不可逆的石灰化がリスクを高止まりさせました。

工学と医療システムの観点から、本症例は慢性血管障害の非線形・動的・不可逆性を際立たせ、早期介入の重要性を強調します。後からの良好な管理は進行の安定化には有効でも、数十年分の損傷を消し去ることはできません。

患者・研究者にとっての要点は、リアルタイムのバイオマーカー監視だけでなく、VMTのような累積ストレスの縦断モデリングが予防に不可欠である、ということです。

多くの脳卒中研究が相関統計にとどまるのに対し、本研究は病態生理の説明に加えて、因果の経路・累積的な非線形効果・不可逆的損傷をシステム論的に示し、科学的価値と個人の実在性を兼ね備えています。

付録:VMTの方法論

粘塑性エネルギーモデル(VMT)は、材料科学の応力‐ひずみ原理を応用して、慢性疾患の進行を定量化します。

・ひずみ(Strain):観測される健康アウトカム(例:脳卒中指数)。

・応力(Stressors):寄与するリスク因子や入力(例:T2D、HT、石灰化)。

・エネルギー:時間にわたる応力‐ひずみ曲線下の面積として算出し、累積かつ不可逆な損傷を表す。

・このモデルは、従来の線形統計では捉えにくい非線形・動的・不可逆の挙動を扱えます。

本研究では、生理学的基準に正規化した3つのストレッサーを用いました:

糖尿病(FPG, eAG)

高血圧(SBP, PP)

石灰化(年齢, 脂質)

2012〜2025年の縦断データにより、年次・累積エネルギー寄与を定量化し、飽和効果や支配的因子を明らかにしました。

詳細は「Health Talk with EclaireMD」をYouTubeで検索してください。

http://www.youtube.com/watch?v=_UIuvrIO60Ik

免責事項

本内容は教育目的の参考情報であり、医療アドバイスではありません。医師‐患者関係を形成するものではありません。本要約は自由に共有できますが、編集や本人の著作としての再掲載はできません。

#eclairemd #healthtalk