【ChatGerry】

透過糖尿病、高血壓與腦血管鈣化的中風風險進展

(No.1355, 2025/9/13)

徐建國 (Gerald C. Hsu)

EclaireMD 基金會

類別: 中風

在三十多年裡,我罹患第二型糖尿病。前二十年未能妥善控制,HbA1c 曾高達 11%。長期的高血糖悄悄地損傷了血管。1994 至 2003 年間,我經歷了五次心血管事件,這是血管壓力的明顯警訊。

到了 2010 年,我終於透過生活型態的改變控制了糖尿病,在過去十五年間維持 HbA1c 在安全範圍內,且未使用藥物。然而早期的傷害已經留下深刻痕跡。同時,隨著年齡增長,動脈逐漸僵硬,脈壓從 40 mmHg 上升到接近 50 mmHg,腎臟疾病更打亂了鈣質平衡,這些因素共同形成了血管鈣化的理想環境。

高血壓則是另一個隱藏的推手。我雖未被正式診斷為慢性高血壓,但卻經歷了所謂「隱匿性高血壓」──夜間、清晨、情緒或運動時的短暫血壓飆升。這些在門診難以捕捉的波動,卻反覆造成微小損傷。數十年下來,它們與糖尿病及老化的影響疊加,加速了腦血管鈣化。

2025 年 6 月 21 日,我首次中風。CT 顯示腦部小血管內有明顯的白色鈣化沉積。MRI 亦證實慢性小血管病變,這是導致缺血性與出血性中風的常見途徑。

回顧過去,糖尿病是主因,老化是持續背景,高血壓的急性波動則是最終壓垮脆弱血管的加速器。

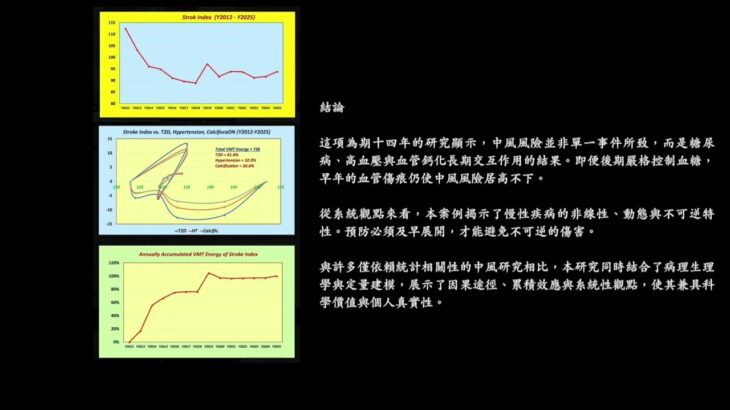

定量分析

我利用 2012 至 2025 年的個人縱向數據,套用 Viscoplastic Medicine Theory (VMT) 能量模型,量化累積中風風險。

• 中風指數: 從 2012 年的 152 降至 2025 年約 94 (下降 38%),但 2020 年後因不可逆的鈣化而趨於平穩。

• VMT 能量貢獻: 糖尿病 41.4%、高血壓 32.0%、鈣化 26.6%。

• 累積能量進程: 2014 年前快速上升,2015–2017 年趨於平臺,2019 年衝高至 100%,此後維持穩定。

大部分血管損傷在 2019 年前已經累積,之後的介入僅能減緩惡化,卻無法逆轉既有鈣化。

結論

這項為期十四年的研究顯示,中風風險並非單一事件所致,而是糖尿病、高血壓與血管鈣化長期交互作用的結果。即便後期嚴格控制血糖,早年的血管傷痕仍使中風風險居高不下。

從系統觀點來看,本案例揭示了慢性疾病的非線性、動態與不可逆特性。預防必須及早展開,才能避免不可逆的傷害。

與許多僅依賴統計相關性的中風研究相比,本研究同時結合了病理生理學與定量建模,展示了因果途徑、累積效應與系統性觀點,使其兼具科學價值與個人真實性。

免責聲明

本內容僅供教育參考,並非醫療建議,亦不構成醫患關係。您可以自由分享本摘要,但不得修改或冒用為個人著作。