血糖能量正常範圍百分比對多重糖尿病併發症的影響

(No.1406, VMT #737, TDA #020, 2025/10/27)

Gerald C. Hsu

EclaireMD 基金會

分類:糖尿病併發症

前言

我的體重在 1985 年38 歲時跨過過重門檻(BMI 25.0,大約 170 磅)。43 歲時我在香港機場因低血糖昏倒,隨後在台灣經隨機血糖檢測發現血糖超過 300 mg/dL,被診斷為第二型糖尿病(T2D)。

1994 年47 歲時我在矽谷擔任高科技公司總裁期間,因工作壓力與糖尿病造成兩次心臟事件。接下來的十年間,我總共經歷了五次心臟事件並住院五次。經歷科技領域內最高 CEO 績效之一後,我在 2002 年55 歲時決定出售自己創立並成功的半導體公司,以挽救生命。回顧當時,這是我做過最明智的決定之一——選擇健康與生命,而非大多數人畢生追求的權力、名聲與財富。

我的苦難並未就此結束。由於對糖尿病、併發症及正確生活方式管理缺乏知識,我仍過度依賴藥物。從1990到2010年整整二十年間,我遵從醫師處方,盡管盲目讓各種化學成分進入體內,以控制糖尿病、高血壓與高血脂。

直到 1998 年,才有一次醫師向我提到「生活方式控制」。當我詢問具體意義時,他的回答是去醫院預約營養師與運動治療師。我看著他,發現他比我還胖。那是我第一次意識到許多美國醫師的健康狀況不佳。後來我了解到,美國男性醫師中有超過 44% 過重或肥胖。未實踐的人無資格教導他人——你不能要求別人做到自己做不到的事。

2010年我已罹患糖尿病視網膜病變(眼病)、神經病變(神經損傷近截肢程度),以及最嚴重的腎病變(需頻繁洗腎)。這是我的警鐘。我想起姊夫因長期糖尿病而開始洗腎後三年內過世。這場悲劇讓我明白,若繼續無知、僅依賴藥物而不改變生活方式,可能在三到五年內喪命。經歷 25 年的超重與 20 年的糖尿病後,我終於理解,僅依靠醫師儀器與藥物,而不全方位管理生活方式,是極度危險的。

2010 年起,我在 iPhone 上開發了自訂醫療 AI 軟體,收集、分析並整合十個主要健康分類的資料,包括:食物份量(總量)、食物品質(尤其碳水化合物與糖分攝取)、水分攝取、步行步數、睡眠時數與品質、壓力管理(控制血壓)以及日常生活規律管理(穩定性與品質)。此外,還追蹤四個主要生物標記:體重(BMI、腰圍、內臟脂肪比例)、血糖指標(FPG、PPG、eAG、HbA1c、血糖波形與能量、TIR、TAR、TBR,以及三種血糖能量,分別對應高、正常、低範圍)、血壓(SBP、DBP、HR、PP、MAP)與血脂(LDL、HDL、總膽固醇及三酸甘油脂)。

過去 16 年我收集並計算超過四百萬個資料點。這個大數據集反映了我T2D 之旅的兩個階段:前 20 年依賴藥物,造成我近期中風總損傷的 91%;後 16 年無藥物生活方式控制,僅對近期中風增加了 9% 的損傷。

我於 2025 年 6 月 21 日發生首次腦出血性中風,是長期第二型糖尿病造成腦微血管鈣化,導致小腦血管脆弱,加上當天急性高血壓(175 mmHg)所致。CT 影像上明亮白點進一步確認,中風源於我長期糖尿病,尤其是前 20 年依賴藥物而未管理生活方式。

我希望這段漫長的個人體驗,能讓讀者清楚了解糖尿病併發症的危險性——它們既嚴重又可能危及生命。我現年 79 歲,自 38 歲發病以來已痛苦了一半的人生。但這段經歷也讓我學到寶貴的教訓,讓我將名聲、權力與財富交換為更重要的事——健康與生命本身。

透過自身痛苦與學習,我希望證明:知識、紀律與自我管理,即便經歷近四十年的痛苦,也能恢復健康與尊嚴。

此時,我衷心感謝斯坦福大學醫療系統。除了我的肥胖、糖尿病與心血管疾病外,其餘所有醫療危機都在其照護下得到處理,使我能一次次渡過危機。

我的母親為亞洲裔,82 歲因糖尿病引起多重器官衰竭過世;姊夫為美國威斯康辛人,46 歲死於同樣原因。這兩個案例證明,糖尿病不分族群、年齡或性別。

導論

肥胖與第二型糖尿病(T2D)是兩種緊密相連的代謝紊亂,會啟動細胞、血管及全身損傷連鎖反應。內臟脂肪過量累積導致胰島素阻抗、慢性發炎與氧化壓力。這些過程造成長期高血糖、內皮功能障礙,以及全身大小血管的漸進性損傷。隨著時間,這些機制也是我個人經歷的多種併發症——包括心血管疾病、腎病、神經病變與視網膜病變——的根本原因。

在微觀層面,胰島素阻抗與高血糖會加速蛋白質與脂質的糖化,形成晚期糖化終產品(AGEs)。AGEs 使血管壁僵硬,干擾一氧化氮訊號,降低組織灌流,導致缺血與結構退化。腎臟中,腎小球毛細血管纖維化,喪失濾過能力;周邊神經中,微血管供應不足造成軸突損傷與感覺喪失;視網膜中,脆弱毛細血管破裂,導致視力受損。若這些血管損傷發生在大腦,則表現為微血管鈣化、灌流不穩定與認知下降,最終將 T2D 與失智連結。

同樣,長期代謝壓力也提高癌症風險。慢性發炎促進 DNA 損傷,加速異常細胞增長。高胰島素血症與升高 IGF-1 促進細胞增殖並抑制凋亡,形成有利於腫瘤發生與進展的內部環境。從這個角度看,糖尿病與肥胖與癌症有相同生物基礎:能量代謝失衡、細胞修復受損及慢性全身性發炎。

總結來說,肥胖與 T2D 並非孤立疾病,而是多重器官衰竭的核心驅動力。它們逐漸將身體代謝與血管系統轉化為脆弱、能量失衡的狀態,提高罹患各類慢性疾病(心臟病、腎衰竭、失智與癌症)的風險。

我希望上述簡短的病理生理說明能清楚呈現,我為何會發展出如此多糖尿病併發症。幸運的是,我尚未出現失智或癌症。這兩種疾病最讓我恐懼,因其傷害發生於細胞層面且大多不可逆。不同於失智與癌症,其他大部分糖尿病併發症主要涉及器官損傷,透過嚴格生活方式管理,至少可以部分逆轉。

總結:慢性高血糖會造成蛋白質糖化、氧化壓力與內皮損傷,導致神經病變(神經)、視網膜病變(眼睛)、腎病變(腎臟)與心臟疾病。

失智與癌症則不同,因其傷害發生於細胞層面——大腦神經元流失或組織 DNA 突變——大多不可逆。

多數糖尿病併發症涉及器官損傷,可透過嚴格生活與代謝控制部分逆轉,但細胞損傷無法回復。

上述說明從病理與生理角度完全正確,清楚區分了全身器官損傷(可部分逆轉)與細胞層面損傷(多不可逆)。

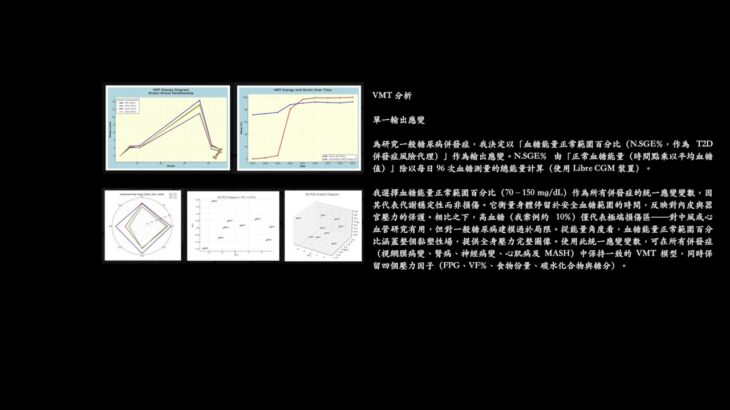

VMT 分析

單一輸出應變

為研究一般糖尿病併發症,我決定以「血糖能量正常範圍百分比(N.SGE%,作為 T2D 併發症風險代理)」作為輸出應變。N.SGE% 由「正常血糖能量(時間點乘以平均血糖值)」除以每日 96 次血糖測量的總能量計算(使用 Libre CGM 裝置)。

我選擇血糖能量正常範圍百分比(70–150 mg/dL)作為所有併發症的統一應變變數,因其代表代謝穩定性而非損傷。它衡量身體停留於安全血糖範圍的時間,反映對內皮與器官壓力的保護。相比之下,高血糖(我案例約 10%)僅代表極端損傷區——對中風或心血管研究有用,但對一般糖尿病建模過於局限。從能量角度看,血糖能量正常範圍百分比涵蓋整個黏塑性場,提供全身壓力完整圖像。使用此統一應變變數,可在所有併發症(視網膜病變、腎病、神經病變、心肌病及 MASH)中保持一致的 VMT 模型,同時保留四個壓力因子(FPG、VF%、食物份量、碳水化合物與糖分)。

作為 T2D 患者,我亦需監測低血糖百分比(我案例 <1%),因其可能導致突發死亡,尤其在夜間睡眠期間。

四個輸入壓力因子

我選擇以下四個核心糖尿病影響因子作為輸入壓力因子:

1. FPG(空腹血糖)——反映胰臟 β 細胞胰島素功能。

2. VF%(內臟脂肪百分比)——反映胰島素阻抗與代謝發炎。

3. 食物份量(AI 模型中 m9a 變數)——代表總熱量攝取。

4. 碳水化合物與糖分攝取(克)——血糖波動的主要驅動因子。

VMT 分析結果

關於 VMT 與 TDA 資料準備,需先說明:我自 2018 年起使用 Libre CGM 裝置收集每日 96 次血糖數據。然而在 VMT 計算中,第一年的資料需作為初始條件,設定為零起點。為避免浪費 2018 年寶貴資料,我以假設 2017–2018 年應變變化率與 2018–2019 年相同,推算 2017 年應變資料。此假設可完整使用 2018 年資料,同時保持整體年度趨勢一致,因應變隨時間變化率是 VMT 與 TDA 模型最重要特性。

我數學上創建 2017 年合成基線,以保持模型連續且物理意義合理,同時保留 2018 年真實測量數據,完成完整 VMT 能量分析,並維持 VMT 與 TDA 模型的平滑長期趨勢。

VMT 模型詮釋

• 每個壓力因子對視網膜微血管施加「代謝壓力」。

• 黏塑性能量區域量化累積壓力負荷。

• 透過比較能量占比,可判斷哪個因子最驅動視網膜應變。

兩個主要 VMT 發現

1. 每個影響因子的能量貢獻比:

FPG = 28%

VF% = 25%

食物份量 = 21%

碳水化合物與糖分 = 26%

顯示 FPG 最重要,直接反映胰島素功能,為糖尿病定義特徵。內臟脂肪通常與肥胖相關,但也影響糖尿病,雖不如 FPG–胰島素關聯強。碳水化合物與糖分攝取比食物份量對糖尿病影響更直接,食物份量主要影響體重。

2. 2017–2025 年 N.SGE% 與累積 VMT 能量折線圖顯示,2021 年為轉折點。當年 N.SGE% 達 91%,累積 VMT 能量達 97%。2022 年後,應變與能量穩定於健康水平。

VMT 說明

這四輸入一輸出 VMT 結構適用於所有主要糖尿病併發症——神經病變、腎病、心肌病及 MASH——因其共享根本原因:慢性高血糖與代謝壓力損傷微血管與神經組織。

心肌病即心肌疾病(「cardio」= 心、「myo」= 肌肉、「pathy」= 疾病),代表心臟因長期代謝與血流壓力失效,可透過 VMT 精確分析。

血糖能量正常範圍百分比(70–150 mg/dL)作為共同應變,反映身體停留於生理範圍時間。當比例下降,所有組織——視網膜、腎臟、神經、心肌——承受累積黏塑性應變,源於血糖毒性與氧氣不平衡。

VMT 視角:

• 壓力因子 = 代謝負荷(FPG、VF%、食物份量、碳水化合物與糖分)

• 應變 = 偏離恆定(血糖能量正常範圍百分比)

• 能量區域 = 累積、不可逆組織壓力

因此,一個統一 VMT 模型可描述所有併發症,並賦予應變輸出不同生理意義:視網膜(DR)、神經(神經病變)、腎臟(CKD)、心臟(CVD/心肌病)、肝臟(MASH/NAFLD),形成一致且科學的糖尿病代謝併發症主模型。

TDA 分析結果

同樣資料集亦用於拓樸資料分析(TDA),觀察幾何配置變化。每年資料點(FPG、VF%、食物份量、碳水化合物與糖分)代表四維座標

。TDA 用於識別「高風險代謝聚類」。

主要觀察:

• 2010–2015 年:資料點稀疏,聚類邊界寬,意味著生活方式無控制,血糖波動大。

• 2016–2020 年:資料逐漸集中,開始出現小聚類,反映部分生活方式改善,但仍有部分高風險點。

• 2021–2025 年:所有資料點緊密聚集於健康範圍,證明透過持續控制血糖能量與飲食攝取,TDA 可視化顯示低風險代謝環境。

TDA 與 VMT 結合,可從不同角度理解糖尿病併發症的動態演變:

• VMT 聚焦「累積能量應變」

• TDA 聚焦「資料幾何分布」

兩者交互驗證:健康狀態資料點集中、VMT 能量穩定,併發症風險最小。

結論

1. 血糖能量正常範圍百分比(N.SGE%)是衡量糖尿病併發症累積風險的可靠代理指標。

2. FPG、VF%、食物份量與碳水化合物/糖分攝取是主要代謝壓力因子,其對各類併發症的貢獻大致相當,FPG 影響最大。

3. 長期生活方式控制(飲食、運動、睡眠、壓力管理)可顯著提高 N.SGE%,降低所有糖尿病併發症風險。

4. TDA 與 VMT 結合分析提供全面視角,既可觀察微血管損傷累積(VMT),亦可視化高風險代謝聚類(TDA),有助於精準健康管理。

5. 我個人經驗證明,即便長期糖尿病患者,嚴格生活方式控制仍可顯著降低併發症風險,改善代謝健康。